国際生活機能分類( ICF;International Classification of Functioning Disability and Health )は、今やリハビリテーション関連職種のみならず、対象者の生活をサポートする全てのスタッフの共通認識となっている。

概念の詳細については平成14年に発出された

「国際生活機能分類−国際障害分類改訂版−」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について

をご参照ください。

国際障害分類( ICIDH;International Classification of Impairment,Disability, and Handicaps )は、過去の概念として新たにICFが整理統合されたが、原因探索結果改善という因果関係論は私たち自身の思考過程に深く根ざしたものであり、なかなかその影響から脱却しきれていないという現実もあると感じています。

例えば、認知症のBPSDには原因があるからその原因を探索し改善するというような考え方は因果関係論に根付いた思考回路そのものです。

新しいICFに根ざした評価・アセスメント・状態把握とそれらに基づいた対応の工夫は、現場で実践されているとはまだまだ言い難い現実があります。

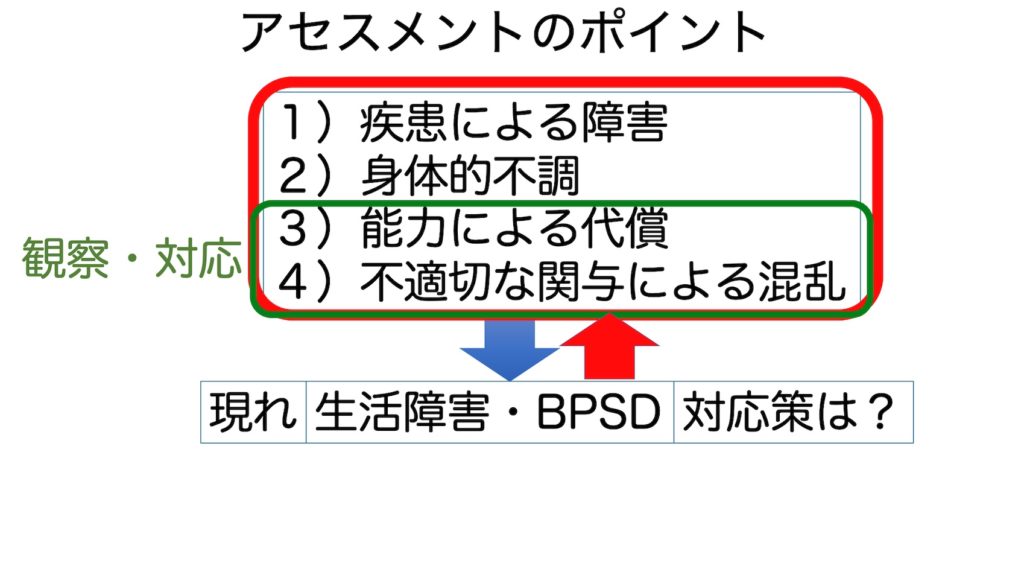

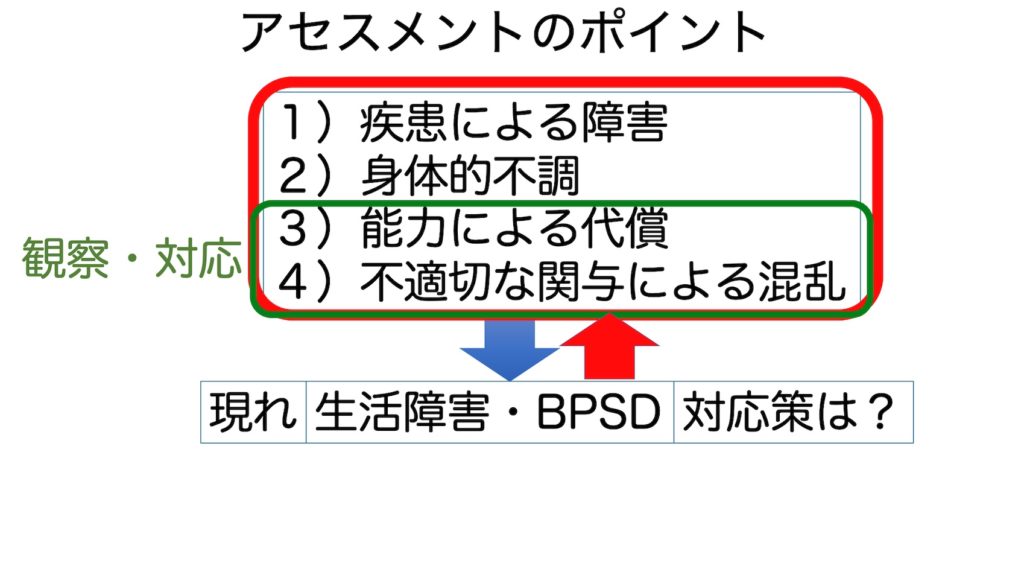

そこで、私は新たにICFに基づいた対応の工夫のアセスメントとして下記の概念を提唱しています。

この考え方は、リハ全般に関して、食事介助においても、BPSDへの対応においても、Activity(趣味活動)選択においても、認知症のある方の状態をどう捉えるか、観察・洞察する際のポイントとなるものです。

認知症のある方への対応の工夫について、現行の各種方法論は心理社会的対応に偏りすぎていると感じています。

優しく親切な対応は対人援助職として基本的な必須の態度ではあります。

でも、例えば脳卒中後遺症片麻痺のある方に対して、どんなに心理社会的な対応を突き詰めても、それだけでは運動麻痺は改善されないし、ADLだって改善されないですよね?

認知症も同じく「脳の病気」によって引き起こされるので、親切に接するだけで暮らしの困難が改善されるわけがないのです。

なぜこんなにも「脳の病気」なのに認知症だと心理社会的対応が強調されるのか、それはやはりどこかに「認知症=寂しい病、かまってほしい病」という認識が私たちの意識の根底にあるからなのではないでしょうか。

そして病気がどのように暮らしの困難に反映されるのか、というアセスメント・評価・状態把握が出来ないからこそ、現行でも可能な認識にすり替えられてしまっているのではないかと考えています。

だからこそ、新しい視点に立った、新たな考え方の枠組みを明確に提示する必要があるのだと考えています。

認知症の普及・啓発は厚生労働省や家族の会、当事者や各職能団体によって進んできています。

その甲斐あって、認知症にはどんな病気があり、どんな症状、障害が起こるのか

睡眠や栄養や排泄の状態、内分泌や血液の性状に異常はないか

基本的な知識は必須ですが、ここまでは現行提示されている概念だと思います。

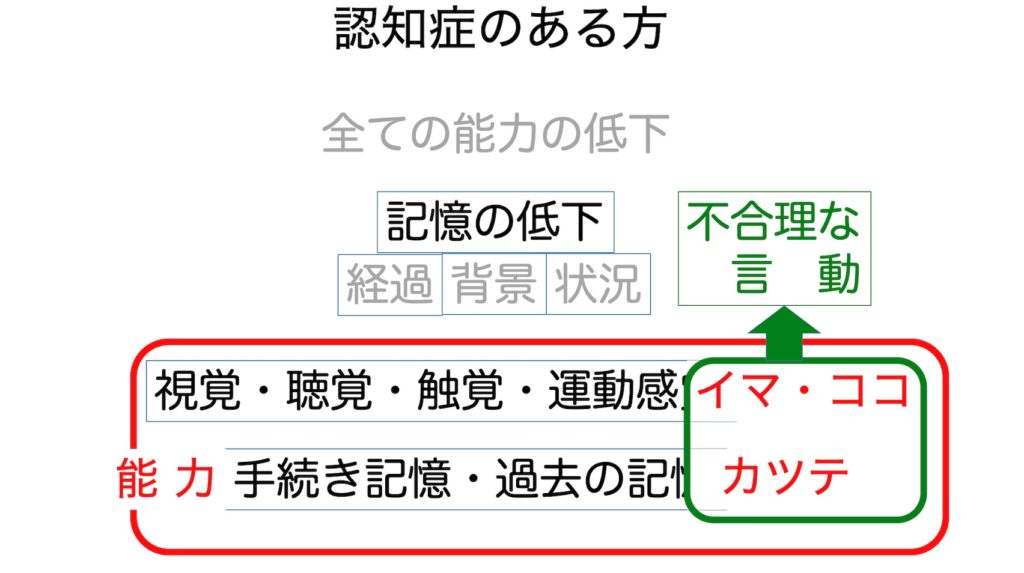

一方で落とし穴のようになっているのが、「認知症=能力低下」という考え方です。

確かに病気によって引き起こされる症状や障害はありますが、能力低下ということは、その方が生きている限り能力もあります。

低下であって消失したわけではありません。

記憶や見当識、遂行機能などのすべての能力が一度に完全に消失するわけではないのです。

また、視覚、聴覚、触覚、運動感覚などの体性感覚はかなり晩期まで残りますし、よく言われるように手続き記憶も保持されやすい能力です。

認知症のある方は、漫然として誰かの助けを待っているような存在では決してないということを私はたくさんの方から教えていただきました。

どの方もみな、その時その場において、その方なりに対処しようとした結果として、不合理な言動(生活障害やBPSD)というカタチでアウトプットしています。

単に低下しているだけではなく、能力があるからこそ生活障害やBPSDは起こっているのです。

ところが、現実には私たちはまだ心のどこかで「認知症だからわからない」という認識を消去しきれていないのではないでしょうか?

例えば、身体機能が低下しているから動きたくても動けないという方に対して、「動こうとしない」という表面だけを見て「意欲低下」というレッテルを貼って「もっと頑張って」と言われたら。。。それこそ絶望して本当に意欲低下してしまうのではないでしょうか。

また、とおりいっぺんの声かけはしても、その声かけを理解してもらえたか?という確認をせずにすぐに介入して怒られてしまった。。。ということも現場あるあるだと思います。

このような場合に「ちゃんと声かけしたのに怒られた。易怒性がある。」などと誤認して「どうしてそんな風にすぐに怒るの?」などと言ったら、火に油を注ぐようなものです。

何か言われたけれど何を言われたのか、どうしたら良いのかわからないでいるところに、いきなり動作介助をされたら驚いてしまうと思います。

怒って然るべきケースで怒るのは正当なことだと思います。

食事介助でも同じことが違うカタチで起こっています。

スプーンを口の奥に入れられたり、一口量が多すぎれば、とても食べにくいものですが、それでも介助された認知症のある方は必死になって食べています。

その場ではムセがないために、食べにくさを観察しきれず自覚なく不適切な介助が続けられた挙げ句に、認知症のある方の舌が奥に引っ込んでしまったり丸まってしまったり上唇を丸めて取り込めなくなり、ついには誤嚥性肺炎になってしまうということも起こってきます。

このような現状があるからこそ、下記ポイントの3)能力による代償と、4)不適切な関与による混乱について明確に把握する必要があります。

何故なら、3)も4)も私たちの側の認識・対応の問題であり、今すぐにでも私たちが改善可能な課題であり、私たちの改善によって認知症のある方の困難が改善・解消される部分でもあるからなのです。

そして、にもかかわらず、対人援助職の側がまったく無自覚な部分なのです。

認知症のある方を援助したいという善意の気持ちは貴重なものですが、善意から発する言動は自覚・検証されにくいという側面もあります。

悪意に基づく言動は悪い結果をもたらすことは想像に難くありませんが、「小さな親切大きなお世話」という言葉もあるように、善意に基づく言動のすべてが良い結果をもたらすわけではありません。

知識と技術がなければ善意に基づいたとしても、本当に対象者に適切な援助ができるわけではないというのは当たり前のことですが、なぜか認知症のある方に対しては、援助の自己検証がなされにくいという現状があります。

繰り返しになりますが、認知症のある方に対して、表面的に生活障害やBPSDを改善・解消しようとするのではなく、表面的な現れである生活障害やBPSDには、症状や障害と同時に能力も反映されている。

能力を発揮して困りごとを解消しようとしているという視点に立った上で

どのように代償しようとしているのか

私たち対人援助職の関与(声かけ・介助方法・環境設定)の適不適について

観察することから始める必要があります。

的確に観察できれば、認知症のある方に今何が起こっているのか、下記1)〜4)について洞察することができるようになります。

洞察できるから、どうしたら良いのかということがピンポイントで自然と浮かび上がってくるのです。

最近のコメント