私は民間療法家として精神疾患のセラピーをしており、精神疾患には詳しいが元OTでありながら身体障害のリハビリはほぼやったことがない。

元々関心がなかったわけではなく、むしろリハビリ専門学校に入ってからすっかりやる気をなくしたのだが、そのことについてはいずれまたの機会に触れたい。

しかし、精神疾患のセラピーをしていると身体的問題も避けることはできない。実際に問題が大きい人があまりに多いのである。

心身症や自律神経失調症は基本的には精神療法をやれば良くなるし、肩こりや腰痛などの問題も随分良くはなるのだが、実際に椎間板ヘルニアや脊椎間狭窄症、顎関節症など器質的な病変が起こっている人も多い。これらは精神疾患の合併症と言っても良いくらいであり、一般的には「身体表現性障害」には含まれないが、要するに精神的な緊張が身体に現れ、継続すると器質的な病変をもたらし障害になるわけである。

OTとしては身体障害からは逃げまくっていたけど、そういった疾患への対処もせざるを得ないのは、病院や整体などどこに行ってもどうにもならないどころか却って悪化させている人も多いからである。

「義を見てせざるは勇なきなり」

結局のところ自分の課題からは逃げてもまた追われるのだろう。

たまには精神疾患ではなく中枢神経疾患の人も来る。そうした疾患についてもある程度わかるのはOTになったおかげだけど、学校の勉強よりも実習もあるけどボランティアなどでそうした疾患の人をいろいろ見たことが大きい。病院の中だけで見ていたのではわからないこともある。

もちろん明らかに中枢疾患の人は神経内科などの受診を勧めるけど(心療内科じゃないぞ!って念を押して)そうした病院に行っても診断もつかなかったり、治療はどうにもならない場合もあり、先日もそういう患者が私の所に来た。

とりあえず結論から言えば、新形コロナワクチンの後遺症であろう。

やはりどこの病院に行ってもワクチンの後遺症とは認めないが、神経内科医の一人はやはりおそらくワクチンの後遺症だろうと診断したということだ。

精神科や他の神経内科でも、そんな後遺症が起こるはずはない、メンタルの問題だ、転換/解離症状だと主観だけで根拠もなく決めつけていた。

幸いにして薬漬けにはされていなかった。転換/解離症状ならストレスの軽減などにより変化しやすいし、向精神薬が有効ではないことくらいは精神科医でも知っているだろうけど。

2回目のワクチンを打った翌朝、身体が動かず歩けなくなったのだが、それからいろいろな病院に行って2カ月ほど経って私の所に来た。

いくぶん回復し、甚だ奇妙な歩き方だが数メートルはなんとか歩くことは可能で、立ち上がりも腕の力を使うが危なっかしい。

上肢にも同様な問題は出ており書字は可能だが、腕は自由に動かせないので自力での車椅子の操作は困難。結局、家族が2人がかりで介助して病院や学校に行くようだ。

ワクチンの副反応や後遺症は若年者に強く出やすいようで、後遺症と考えられるものにはギラン・バレー様の症状が多いようだが、それとは全く違う。他の少なくともメジャーな中枢神経疾患とも似ていなし、もちろんメンタルの問題による転換/解離症状でも似たような状態にはならない。

昔、OTの大学教官をやっていたとき、たいていは臨床実習への適応困難が要因であるが、転換/解離症状の運動麻痺で歩行困難になる学生も時々いた。もちろん今の臨床でもそういう人は来るのだが、そういった症状とは全く異なり、明らかに中枢の問題がある。

よく見ていると、チック症状も重なっていることもわかってきた。その症状もまた、それが起こるだけの背景や要因があるのだが。

当人はリハビリ訓練も受けており、PTの指導を受けているのだが、とにかく目標が「筋力強化」のようなのだ。

それを聞いた家族も、せっせと励まし自宅でも訓練を勧めていたのだが。

2カ月ほどでいくぶん回復したものの「甚だ奇妙な歩き方」と書いたが、そうなったのは疾患のせいばかりではなく不適切な「筋力強化訓練」も影響していると思われた。

それでは悪い運動パターンが身についてしまい却って良くない、動かすことは大いに必要だが力を入れるよりは無駄に入れずにうまくなるべく軽く適切に入れる、むしろなるべく力は抜くほうが大事だ、などと家族に言ったら、すぐに納得したようで、「そうですか、私は専門の理学療法士の先生が言うのだから正しいものだと信じ込んで…」と愕然としていた。

何かおかしい、これじゃまずいのでは?と薄々とは感じていたのだろう。

人間、新たなことを習得するより、間違った悪い癖を直すほうが遥かに難しい。

もちろん「患者だけでなく治療者側も」だ。身体面だけでなく思考や行動パターン精神面もね。

ここで書くことはOTよりもむしろPTに言いたいことだが…

元々体育系の人が多く、その延長で考えてしまうのだろうか?根性論が好きな人は未だに多いのでは?とも思う。そうでなくとも、そうした発想から抜けられない人も多いのでは?

スポーツでも楽器を弾くなど身体を使うことは、力を入れるよりも抜くほうが大切で難しいことではないだろうか?無駄な力は入れず必要な力だけ上手く使うのが運動や動作の基本だと思う。

股関節や膝関節が伸ばせない、立ち上がれないといった問題を「筋力低下」と考える人が多いと思う。もちろん立ち上がりや歩行にもある程度の筋力は必要だが、歩行など日常生活の殆どの場面では筋力は大して必要ではなく、リハで筋力強化訓練が必要なことは少ないのでは?

それが必要な場合もあるだろうが、そういう人はリハビリではなくジムに行けば良いのでは?ジムの方が器具もそろっているかもしれないし、指導者だっている。

むしろ動作や運動が行えるようになるとある程度の必要な筋力は自然につくはずである。

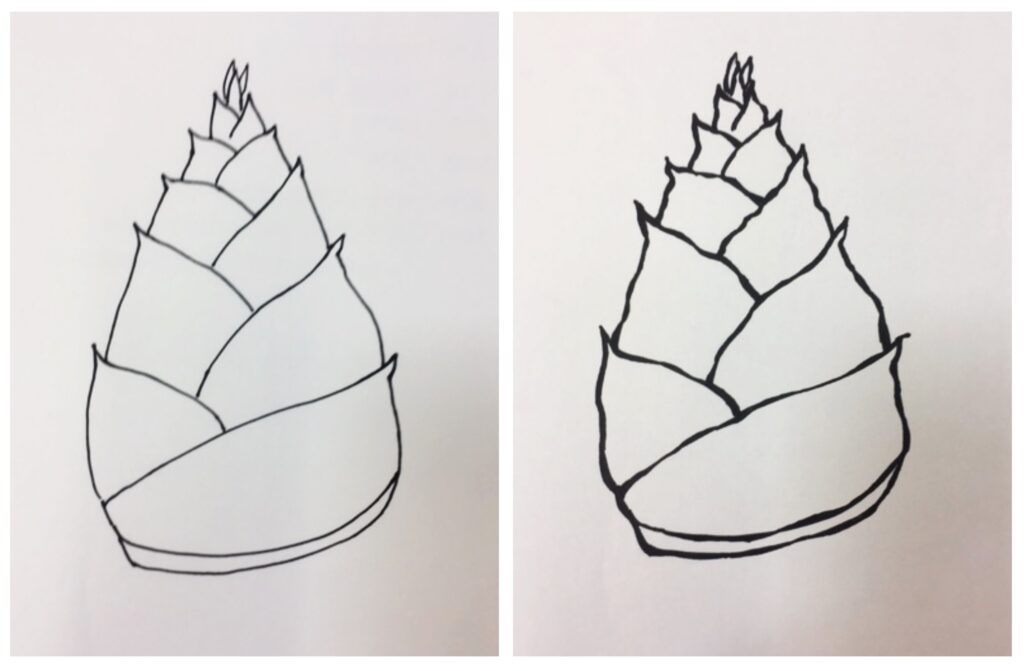

わかりやすい例を挙げれば…、

見たことがない人はイメージが沸かないかもしれないけど。

昔は田舎に行くとよく見かけたものだが、農家のお婆さんなどで腰(というか股関節か)が90度近くも曲がっており、姿勢がまっすぐにならない人がいた。もちろん寝ている時は腰を伸ばしているのだが。

都会のお婆さんは姿勢が悪くてもそんなふうにはならないし、農業も機械化されたので農村でもそういうお婆さんは絶滅した。

素人ならこうした姿勢の人を背筋などの筋力が低下したためと思ってしまうだろうし、医者でもPTでも整体なんかの人もでもそう言う人がいる。

上体を上げて姿勢を伸ばすにはもちろんは筋力は必要だがそういう問題ではない。

ああいう人は筋力低下どころかものすごく背筋や臀部などの筋力が強いのである。長年、農作業で鍛えているから歳をとってもあまり衰えず、そうやって歩いて生活しているのでいつも鍛えていることになる。

あれはむしろ背筋や臀部の筋力に頼って曲がった姿勢を保ってしまい、真っ直ぐにすることができないのであり、筋力ではなく神経の使い方の問題である。

椅子からの立ち上りが難しいのも殆の場合、筋力の問題ではなく、運動企図や身体の使い方、神経の使い方の問題だ。

精神疾患の人はほぼ例外なく姿勢も悪く、猫背で背中の上部を丸めて顎を突き出すか下を向いたような姿勢の人が多い。本人はむしろそうした姿勢のほうが楽で、短時間はともかく背中を伸ばして良い姿勢を保つのが難しいのだが。

本来は良い姿勢のほうが楽なはずだし、楽な姿勢の方が良い姿勢なのだが、それができない。

あれも精神的な緊張が体にも現れており、背中や頸の緊張が強くて力が抜けず、むしろ背中や頸を伸ばして頭を載せているよりも、頭部を前にぶら下げるようにした方がむしろ無駄な力が入らず楽に感じるのである。

緊張が強く無駄な力が抜けないのでリラックスできることが大事だ。

私は姿勢を保つのはバランスだから力はなるべく抜いて、積み木を積み重ねたように、あるいは子供やジャグラーが傘や棒などを掌の上でバランスを保って立たせるように、などと説明している。

私も幼稚園くらいから姿勢が悪くよく言われたもので、小学校では背中に物差しを突っ込まれたりして、もちろんそんなことをしても良くならない。

どうしたら姿勢が良くなるのか、運動神経が良くなるのかを研究し解明しようかと思い、中高の時には体育学部へ進学も考えたくらいである。

選手養成よりも皆の、特に鈍い人の運動能力が上がり、不器用さを直せたほうが良い。

しかし、やはり極度に運動が苦手な俺が行くような所ではないし、行ってもしょうがなかっただろうと思う。セラピストになって結局、その目的も一応達成できたので良かったけど。

姿勢が悪いと親にも口うるさく言われたが、はっきり言えば原因はその親である。姉なんかは「お前は顔色が悪い」となじられていた。女の子だから容姿を気にするのだろうけど。

顔色も姿勢もどうしたら良くなるのかわかったのは、大学4年の時にとあるセラピーを受けたからであり、明確になったのは今のセラピーをやるようになってからだ。

というわけで身体障害は専門でもなく知識も乏しく、特に経験もないしリハビリ器具もないのだが、観察しているとどういうことはしない方が良い、どういう訓練をした方が良いということはだんだんわかったきた。

新型コロナワクチンの後遺症で脳がどうなっているかなんてもちろん知らんけど。

もちろん訓練だけではそうそう良くならないので、神経系の状態や働きを良くしてから行う。この辺りは私の専門領域であり十八番の得意技、他の追従を許さない圧倒的な実力がある。

あとは本人が理解し自宅でも自分なりに訓練しつつ、日常生活にも活かせれば良いと思う。幸いにして家族も協力的で熱心だ。短時間でも幾分改善したし、たぶんこれでかなり良くなるとは思う。

やはり臨床は観察と洞察・理解が大事で、それと共に関与することだ。

サリヴァンの言う「関与しながらの観察」は精神科医よりもむしろOT・PTに有効であり必要な概念ではないだろうか。評価は「関与しながらの観察」、治療は「観察しながらの関与」と考えても良いと思う。

昔学生の頃、中枢は難しい、不適切な訓練をしたら却って良くないし、自分には恐れ多くてとても手が出せない、と思ったものだが、何でも直ぐにわかるわけではないし、冷静に観察しながらこうしたら良いと理解できたことからやれば良いし、結果を見て良い効果が現れれば良いので、そんなに畏れることもなかったなという気もする。

不勉強な自分が悪いのだが、そういうことは教官もSVもあまり教えてくれなかった気がする。

身障をやるならやっぱりボバースとか勉強すべきだったと思うけど、精神科に行きたかったしすっかり関心もなくした。

上述のような畏れをOTPTになった人はあまり持たないのだろうか?

学生の時はあったと思うけど慣れるにつれて薄れてしまい、SVや先輩を見ても疑問を持つより、あれで良いなら自分も真似すれば良いと思ったりして?

「赤信号、皆で渡れば怖くない」ビートたけし

ノウハウを求める気もわかるし、実際に私も学生の時はそうだったけど、安易にノウハウを得てその時はうまく適用できても応用が効かないし、適用するためには様々な配慮が必要で、ちょっとしたことでも悪い適用になってしまう。

少なくともそれが良いなら何故どのように良いのかよく理解すべきであり、似たような症例であっても不適切な場合があることも理解すべきだろう。

しかし臨床の基本的な姿勢や考え、方法を身に着けていれば、未熟なセラピストでもそれなりのことはできるし、やりながらいろいろ応用も効くし、徐々に向上していくこともできる。

しかし間違った考えや理論にとらわれて、それを修正できずにいつまでも支配されてしまうと、経験値が上がるどころか年数が経てば経つほど「悪いセラピスト」にもなりかねない。人間相手の職業の恐ろしいところだ。

「事実の子たれ、理論の奴隷たるなかれ」内村鑑三

サリヴァンの「関与しながらの観察」については、こちらを参照して欲しい。

読んでも理解できないヤツが多いので★3つ半だけど。

最近のコメント