頚部が前屈してしまい

食事の時には、おでこを支えながら介助されていたAさん。

この表面的な事象だけ見て

「どうしたら頚部が前屈せずに、顔を上げて食べられるだろう?」

と考えても適切・的確な対応はできません。

まずは、きちんと観察・洞察せねば。

そして、触ってお身体の状態をきちんと確認せねば。

頚部が前屈するのは、筋が弛緩している場合もありますが

逆に、硬くなってしまっていて顔をあげたくてもあげられない

というケースもあります。

Aさんの場合は後者でした。

Aさんは

車椅子を使用し、食事を含めてADL全介助ですが

脳血管障害も骨折の既往も糖尿病や高血圧や循環器の既往もありません。

まず、Aさんにリハ室のプラットフォームマットに座っていただきます。

車椅子からトランスファーする時に

「うっ!重っ!」

股関節・膝関節が屈曲したままで足でご自身のお身体を支えることができません。

マットに座っていただき、靴を脱がせようとすると

お身体がコロンと後方にひっくり返りそうになってしまいました。

マット上でお身体の向きを変えようとすると

まるで一本の木のようにガチガチです(体軸内回旋低下)

このような状態では、いくら寝てもお疲れが取れないのではないだろうか

と思ってしまいます。

認知症があってもなくても生活期の方の中には

端座位が保持できずにコロンとひっくり返ってしまったり

ベッドの上で身体を捻る動きが出ずに全身が木のように硬くなってしまっている

方って、よくいますよね?

このような方の多くが、実は誤学習によるもので

主導筋と拮抗筋の共同収縮を起こしてしまっています。

拘縮があっても限定的であれば、適切なリハをすることで状態が改善します。

このようなケースを筋力低下と誤認し筋力強化などしてしまうと

逆効果になってしまいます。

「力を抜いて」と言っても

どうしたら力が抜けるのかわかりません。

まずは、「動く」体験を他動的にすることから始めます。

臥位で股関節・肩関節を緩めます。

よくあるのが、いきなりストレッチをすることですが

筋が弛緩していないのにストレッチをすると筋繊維を痛めてしまいます。

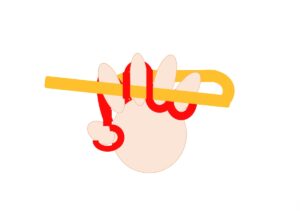

まずは、回旋運動を多動的におこないます。

抵抗感が減弱したところでストレッチを行い、可動範囲を広げます。

この運動の目的は、完全に正常な身体になることではなくて

安全・安楽・円滑な起居動作が介助下にて可能になることなので

ここはメインではありません。

股関節・肩関節の可動範囲を広げてから

骨盤と体幹の分離運動を他動的に行います。

私は座位・立位と側方へ、次に前後方向へ(冠状面)行っています。

立ち上がりの時にも

「頑張らせない」「力を入れない」ように

「膝を伸ばして」「腰を伸ばして」などの動きに着目していただくように声かけを行います。

Aさんの頚部前屈も改善され

トランスファー時の共同収縮も減弱し

端座位が保持できるようになり

臥位での体軸内回線の動きもみられるようになり

impairmentな問題は完全に解決できた訳ではありませんが

disability面の問題は、ずいぶん改善されました。

大切なことは

「正常」とされる身体状況を目指すのではなくて

暮らしの困難、生活障害を改善し

余分な困難を減らし、日々の暮らしを堪能できるように

援助することだと考えています。

Aさんのような方は大勢います。

身体、動作のプロである理学療法士や

行為のプロであり、動作との関連が把握できる作業療法士に

できることは、まだまだあると感じています。

私は

廃用は誤学習の結果として起こる。

筋力低下・廃用論には与せず、筋力強化は逆効果と考えて

共同収縮を促さないように、

動作の質をあげていくリハの実践が

認知症のある方にとっても有用だと考えています。

参考:立ち上がり

最近のコメント