認知症のある方への対応について

下記のように多々の問題があることは前述した通りです。

・実は介助者中心の視点になっている

・生活障害やBPSDだけを切り取って表面的に解消させようとしている

・ハウツーの集積はあっても高い理念を具現化させる思考過程を明確化していない

認知症関連の研修会も

様々な主催者によって多数開催されるようになりました。

昨今の流行でグループワークを導入するところも多く在ります。

世にグループワークは花盛り

もちろん、グループワークにはグループワークの良さがあります。

けれど、知識もないのに考えさせることのどこに意義があるのでしょうか?

道端で倒れている人がいたとして

どうしたら良いのかは、考えさせることではありません。

知識と技術のない人間が善意から行ったことで

かえって状態を悪化させてしまったことがあったからこそ

してはいけないこと、すべきことをきちんと救命講習として教えるようになったはずです。

教えるべきことは、きちんと教えられる人が教えるべきことなのです。

認知症のある方への対応、声かけの工夫であれ、食事介助であれ、

抽象論ではなくて、現実的具体的にきちんと教えられる人が少ない

ということが実は誰も指摘していない本当の問題ではないでしょうか。

認知症のある方への対応について

最も重要なことで、現在、為されていないことは

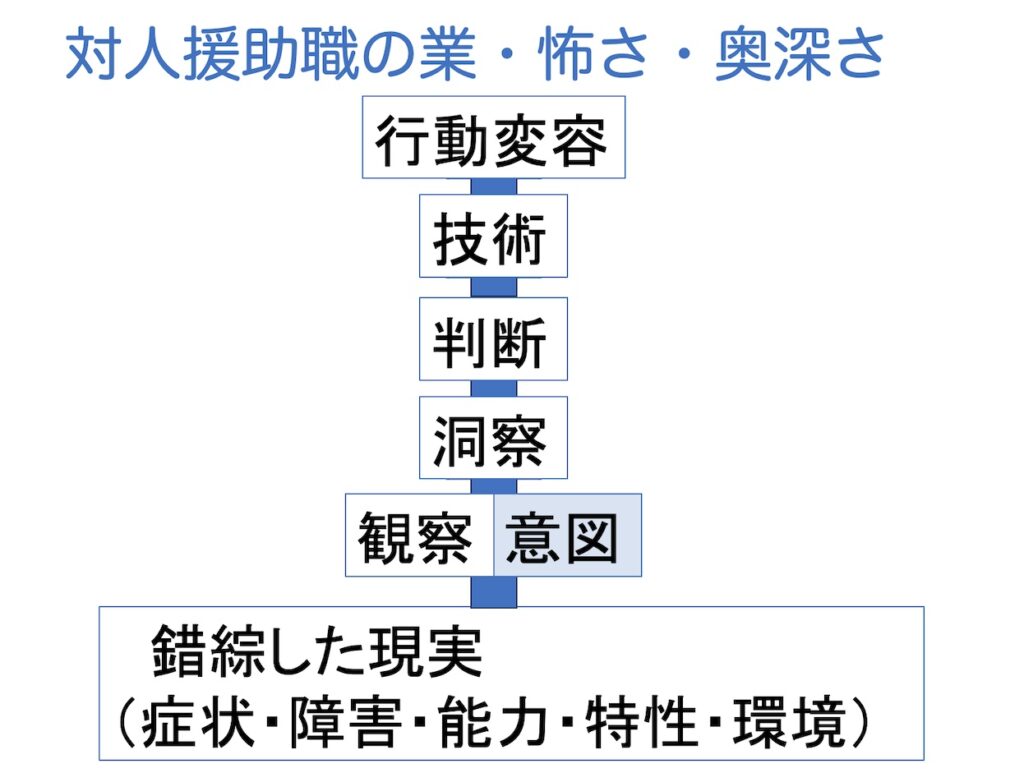

生活障害やBPSDの場面そのものを観察し、何が起こっているのかを洞察することです。

勝手に考えたり、話し合ったりすることではありません。

本来は

錯綜した現実をきちんと観察する

その際に、認知症のある方を援助するという立場に立つことをブラさないようにする

ということからスタートします。

でも、「どうしたら良いのか」考えさせたり話し合わせたりすることによって

臨床で困った時には人に聞く

という誤った思考回路、メタ認識を定着させてしまう

そして、そもそも、考える・話し合う時の視点が下図のようになってしまっています。

表面的に、生活障害やBPSDだけを切り取って、

それらを解消させる魔法の杖を探させるような思考回路、メタ認識を定着させ

結果、認知症のある方の困りごとに向き合うのではなくて

認知症のある方の問題行動によって介助者側の困りごとを減らすためにどうしたら良いのか

を考える、すり替えを増長させる現実を拡大再生産させてしまっています。

そのような介助者中心の視点で

日々の困りごとに対処していながら

言葉としては「寄り添ったケア」を唱えるという、現行不一致を拡大再生産させてしまっています。

そして

「忙しいからできない」

の一言で片付けようとするのです。。。

幾重にも、問題のすり替えが起きているのです。。。

そして、現実を指摘する人を否定し排除しようとする。。。

おそらく、無自覚にはわかっているのです。

どこかおかしいと

自身ではできないと

本当に実践しようとしたらとてつもない努力しなくてはいけないことを

だからこそ、声高に高い理念を語りたがり、真実を指摘する人を否定する。

既存のパラダイムとは異なる知見を提示した人たちが

どれだけ否定され迫害されてきたか、

時間はかかっても正しさが証明されパラダイムの転換が図られたことは

歴史が証明しています。

グループワークにはグループワークの良さがあります。

産出物として

「多様な視点・考え方を知ることができた」

ということは多職種連携の時代において必要不可欠のものでしょう。

ですが

認知症のある方が、困りごとAをきたしているある場面に遭遇した時に

どうしたら良いのかは

いろいろな視点でいろいろな考え方で検討することではありません。

いろいろな視点・いろいろな考え方というのは介助者側のものであって

その時の認知症のある方のものではないからです。

困りごとAをきたしているある場面に遭遇した

その時その場のその関係性において遭遇した人にしかわからないものです。

遭遇したからこそ、どうしたら良いのか、どうしてはいけないのかが

自然と浮かび上がってくるものなのです。

浮かび上がってこない時には、観察し損ねているものがあるのです。

多職種連携において

もしも皆が集まることに意義があるとするなら

それは情報収集の段階です。

人は誰でも多面性多様性を持っています。

いろいろな場面でのいろいろな関係性へのいろいろな応答を集められれば

それだけ立体的に情報を集めることができます。

そして、もう一点は役割分担です。

どうしたら良いのか、どうしてはいけないのかを

多様な場面で具現化するに際して

自分ならこれができる!と提案することです。

その上で、誰が何をするか、別の誰は何をするかという役割分担を

明確化し、共有することです。

そして、結果、どうだったか、継続するか・修正するか・根本的に見直すかを

再検討することです。(ここをちゃんと実践しているところは少ない)

グループワークにはグループワークの良さがあります。

でも、用い方が問題です。

グループワークで検討した方が良いことと

きちんと教えられる人が教えるべきことは違うのです。

もう、ずいぶん昔のことですから書いても良いと思いますが

一般の初心者向けに認知症のある方への対応について講演することになりました。

大元の主催者の方でテキスト的なものが作られていて

そこに「徘徊している方に出会った時にどうしたら良いかグループワークで話し合うことを推奨」と書かれていたのです。

「え?」

当然、そんなことはせずに、「基本のき」を事例をもとに具体的に丁寧に説明しました。

そして、終了後には大元の主催者から講師の意見・感想を求められたので

(このこと自体は良いことだと思います)

どうしようかと考えた挙句、きっちりと意見提案をしました。

考えた、というのは

正直に意見提案をすることで次年度からは講師の依頼がなくなるかもしれないと考えました。

別に講演依頼が1件なくなることはどうでも良いのですが

そのことによって受講者に不利益が生じないかと考えたのです。

ですが、上記のような推奨を今後も繰り返しそうな立場の人だったので

「おかしなことはおかしい」と指摘することで不適切な指導を繰り返してほしくないと思いました。

メールでの提出だったので、実際にどう受け止められたのかは分かりません。

案の定、翌年からは当該講演の依頼は無くなりました。

もしかしたら、どこかで揉み消されてしまったかもしれないし

もしかしたら、当該者は理解できなくても

意見を目にした他の人で認識を改めてくれた人がいるかもしれません。

こんな状態で、どれだけ話し合ったって適切な答えが出るわけがありません。

まず、困りごとの場面そのものをきちんと観察するという意思

その時に援助の視点をブラさないようにする意図を持ち続ける

という在り方への自覚を促すことが重要ではなのに。。。

対人援助職として、その責務が私たちにはあるのです。

対人援助の根幹、養成の根幹に関わる問題だと考えています。

最近のコメント