現場あるあるなのが

立ち上がりの際に、身体を前傾して足に力を入れて踏ん張って

という指導です。

足底に力を入れて踏ん張り、床半力を利用するという方法です。

ところが、現実にはこれでは立ち上がれないんです。

なぜなら

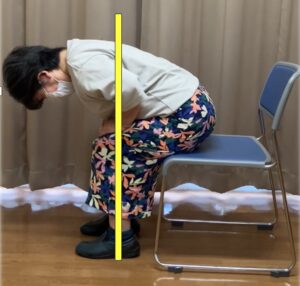

どんなに身体を深く前傾しても

重心の位置は上写真の黄色い線よりも後方にあります。

足底に力を入れて踏ん張るほど床半力は真上に働くので

立ち上がりたくても重心の位置が後方にあるので立ち上がれない。

無理やり立ちあがろうとすると真後ろにのけぞるようにしてしか立ち上がれません。

そこで、のけぞるようにした立ち上がり方を誤学習してしまうか

腰背部を過剰に収縮させて臀部を持ち上げる立ち上がり方を誤学習してしまうかの

いずれかとなります。

その場では立ち上がれたように見えて

離臀の仕方に無理があるので

その時は良くても長続きしません。

遅かれ早かれ腰を痛めてしまいます。

あるいは、股関節の屈曲拘縮を起こしてしまいます。

移乗動作を介助するときに

腰部の過剰収縮によって離臀させ

股関節屈曲位のまま、つまり腰部を過剰収縮させたままで移乗させているから

移乗動作をするたびに、股関節を屈曲させた状態で力をいれる誤学習もさせられるので

余分な屈曲拘縮を作ってしまうのではないかと考えています。

生活期にある方で

なぜこんなにも股関節の屈曲拘縮を起こす方が多いのか。。。

疑問に感じたことはありませんか?

善かれと思って逆効果になることをしているかもしれない

だとしたら、逆効果にならない方法を試してみないといけないのではないでしょうか?

じゃあ、どうしたら良いのか

私が提案しているのは

1)慣性の法則を使って離臀させる

この時に下部体幹と骨盤が分離した状態でしっかり伸展する働きを経験させる

2)座る練習で重心の移動方向を正しく再学習させる

というものです。

認知症があってもなくても

生活期の方で移乗動作の介助量がどんどん増えていく

という現実に遭遇している人は多いはずなんです。

なぜ、ちゃんと介助しているのにどんどん悪くなるのか疑問を抱いたことはありませんか?

ちゃんと介助していたのなら

良くなるか、現状維持できるはずなんです。

もしも、現状維持ができないとしたら

どこかやり方がまずいはずなんです。

科学は過去の知識の修正の上に成り立つ学問です。

リハやケアの分野では

常識とされていることでも、よくよく理屈で考えるととてもおかしな方法論が罷り通っています。

新しい、科学的なリハやケアを目指して、今一度目の前に起こっていることを見つめ直してみませんか?

私が提案している方法論で

立ち上がりができなかった方でもできるようになった方はたくさんいます。

重度の認知症のある方でも改善しました。

座る時に使う筋肉は、立ち上がりの時に使う筋肉と同じで働く向きが逆方向なだけです。

静かにそっと座ることができるということは、正しい重心の移動方向を再現できているということを意味します。

重心の移動方向の再学習が目的なので、

再学習が定着するまでは無理に自立させるのではなく

むしろちゃんと介助した方が良いのです。

単なる介助ではなく、対象者の重心の移動方向を再学習できるような適切な介助が求められます。

再学習できていないのに、頑張らせてはいけないのです。

関連記事をこちらのサイトでも記載していますので

もしよければご参照ください。

「理屈で考える:立ち上がりは前傾して踏ん張る」

「立ち上がり時に下肢屈曲位の人の背部の筋を触ってみて!」

「立ち上がりではなく座る練習を」

「立ち上がり」

「答えは目の前の事実にある」

最近のコメント