開口してもらえないと口腔ケアが難しくなります。

すると、往々にして「どうしたら開口してもらえるか?」

という問いが立てられます。

そうではなくて

まず、口腔ケアを促した時にどのような反応が返ってくるのか

どんな風に口を開けてもらえないのか

どんな風に拒否をするのかを

きちんと観察することから始めることが必要です。

驚くべきことに、この部分をきちんと観察している人は

ものすごく少ないと言っていいでしょう。

逆に、きちんと観察している人は

所属組織の中での現状把握の乖離の大きさに

とても困っているのではないでしょうか。

言葉にならないもうひとつの言葉、行動をきちんと観察しましょう。

何が起こっているのかを観察し

習得してきた知識をもとに洞察しましょう。

同時に、有効な情報を得るためには

まず、こちらが適切な促しをできていることが必要です。

臨床でおろそかになりがちなのは

・声はかけてもアイコンタクトはしていない

・歯ブラシをきちんと見せることなく口の中に歯ブラシを突っ込む

というような関わりです。

このような介助では、口腔ケアを拒否して当たり前だと思いますし

仮に、今は口腔ケアを受け入れてもらえたとしても

後になって対象者の「相手に合わせる」能力が低下した時に

蓄積した「感情記憶『嫌だな』」を想起して拒否することになっても当然だと思います。

そしてその経過への配慮なく問題視してしまう。。。

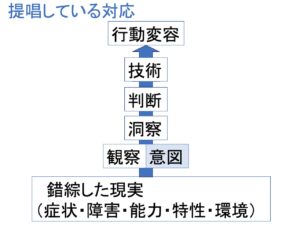

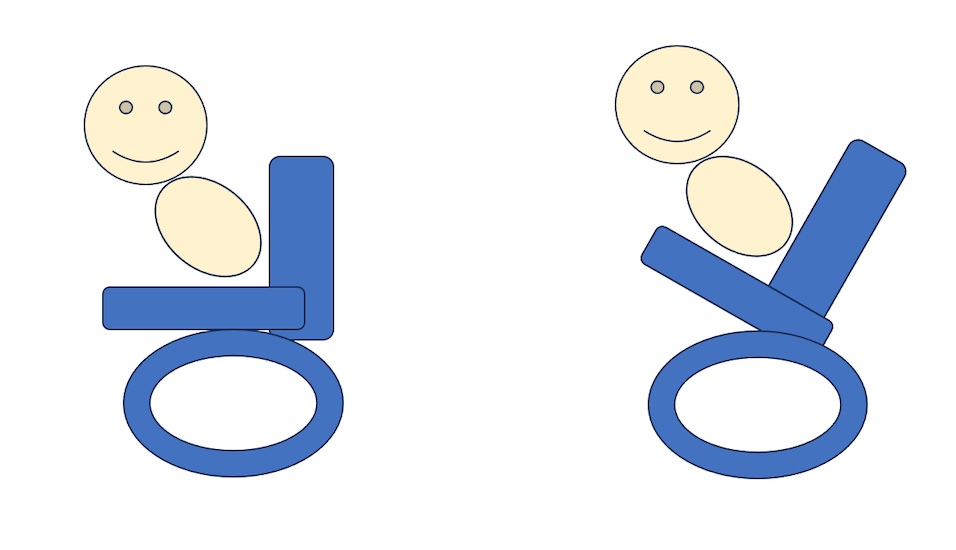

口腔ケアをする時には

必ずアイコンタクトを促してから、次に声かけ

歯ブラシを見せて、

対象者がきちんと歯ブラシを見たことを確認してから

歯ブラシを横に数回動かします。

この動作は、言葉という聴覚情報だけではなく視覚的情報を提示することで

「歯磨きをする」ということはどういうことなのか、再認を促しています。

それから「あー」と言ったり「いー」と言ったりします。

歯磨き→「大きく開口する」ことが

その方の「歯磨き」という手続き記憶であれば「あー」と声をかけ

口腔内に歯ブラシを入れて奥歯から磨き始めます。

歯磨き→「前歯から磨き始める」ことが

その方の「歯磨き」という手続き記憶であれば「いー」と言って

前歯からブラッシングを始めます。

以前に「再生と再認」の可否を確認する

という説明をしましたが

再生と再認の可否の確認しておくと、対応の工夫にものすごく活用できます。

重度の認知症のある方でも再認可能な方はとても多いものです。

(そしてこのことは、あまり知られていない)

また、手続き記憶は残りやすいと言われていますが

ADLはまさしく手続き記憶の宝庫です。

だからこそ、介助者が対象者の手続き記憶ではなく

自身の手続記憶で対応してしまいがちで、しかもそのことに無自覚なのです。

介助者の手続き記憶と対象者の手続き記憶の違い

(たとえば、歯をどこから磨くか)は手続き記憶だからこそ自覚しにくい

(違って当たり前なのに)ということはもっと強調されて然るべきものです。

そして手続き記憶のズレは強烈な違和感を生じさせるものですが

介助者自身は「手続き記憶のズレ」という体験を

受けたことがないのでさらに自覚しにくい。

その結果、自身の手続記憶を押し付けてしまい

「拒否」や「介助に協力してもらえない」と判断しがちです。

自身の関与を振り返ることができないと

対象者に「介護抵抗」「介助拒否」というレッテルを貼って

「関係性の中で生じている問題」を「対象者の問題」にすり替えてしまう。。。

本当に現場あるあるです。

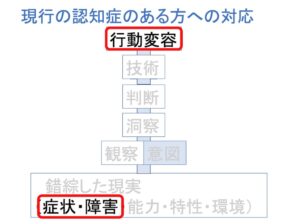

「認知症のある方に寄り添ったケア」という理念を具現化するとは

声高に唱えることなんかではなくて

こういう日々のケアひとつひとつに誠実に向き合うことです。

介助者自身の手続き記憶を自覚する

対象者の手続き記憶を模索することから始めましょう。

「あなたの歯磨きの手順はこうですか?」

と言葉ではなく動作介助というもうひとつの言葉で尋ね

対象者が開口するか、もっと強く拒否をするのか、

言葉ではない、反応行動というもうひとつの言葉を聴きとります。

適切な関与とは

決して、単に敬語を使うことをはじめとする接遇にとどまりません。

もちろん、接遇の重要性を否定するものではありませんが

認知症は脳の病気ですから

もっと障害や能力という観点での対応が必要です。

そして、再認という能力発揮を促せるようになるためには

生活歴や手続き記憶、特性という情報収集が本当に必要です。

でも、実際の現場では

「その人らしさを大切に」

「その人に寄り添ったケア」

と声高に唱えられることはあっても

実際にそれらの情報の活用の仕方について具体的に説明を受けたことは

あんまりないのではありませんか?

だから、認知症の普及啓発がこれだけ進んできているのに

講習の内容が旧態依然とした理念の提示や

スローガンの提示程度にとどまってしまっていて

現場で必死になって本当に「認知症のある方の役に立てるように」働こうとしても

じゃあ、どのように考えたら良いのか

本当に役立つような指針が得られなくて、辛くて、あまりに辛いからこそ、

そのうち初心に目をつぶって目の前の現実に押し流されてしまうことを

選ぶしかなかった人だっているのではないかと思います。

そんな人に向けて

このサイトがあります。

_研修会も開催_します。

次の記事では、じゃあどうしたら良いのか

開口してくれない方への口腔ケアについて

具体的に記載していきます。

2026年4月刊行予定

2026年4月刊行予定

最近のコメント