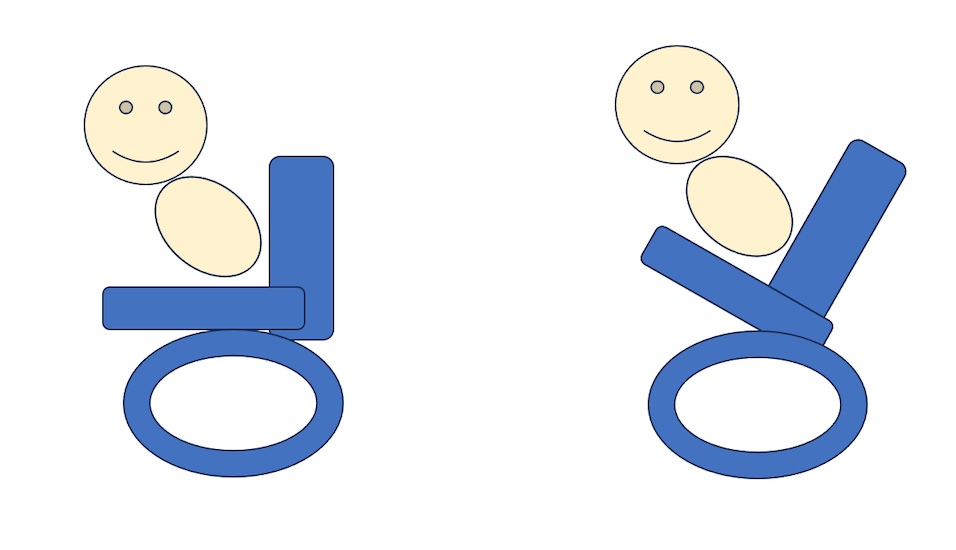

上図のように

車椅子上で体幹が前傾してしまう

背もたれに寄りかかるように動作介助しても

身体が硬くてすぐに前傾してしまう方っていますよね?

ティルト型車椅子に変更してもやっぱり前傾してしまう

食事も自力摂取できるけど

摂取しているとどんどん前傾が強くなってしまう

そのような場合、どうしていますか?

カットアウトテーブルでお食事していただいても

前傾を防ぐことは難しいですよね?

車椅子上での姿勢について

車椅子上で対処しても

臥床時の姿勢、ポジショニングの見直しはされにくいのではないでしょうか?

人によりますが

実は、上述のような方の場合

骨盤と体幹の分離が不十分というケースが圧倒的に多いものです。

臥床介助の時に

立ち上がり時の動作を確認すると

腰背部を伸張した前傾ではなくて

骨盤も一緒に浮き上がってしまう。

なんなら、下肢も屈曲位のまま、浮き上がってしまい

足底接地が難しい。。。ということもあります。

臥床時は

体軸内回旋が乏しく

骨盤を動かすと下肢も体幹も一緒にゴロンと転がってしまいます。

運動麻痺があるわけでもないのに(運動麻痺があることも多々ありますが)

全身がガチガチに硬くなってしまっているのです。

そして、このガチガチの硬さに対応せずに

座位でのポジショニングしかしていない人がとても多いのです。。。

こんなにガチガチだと寝ても寝た気がしないと思いますし

おむつ交換も大変です。

臥床はしていても、臥床本来の目的である身体をゆっくり休めることができないのではないでしょうか。

こんなにガチガチに硬くなってしまうのには理由があって

1)ポジショニングをまったくされてこなかった

2)不適切なポジショニングをされてきた

どちらでも起こり得ます。

筋緊張緩和目的のポジショニングは

過剰な筋緊張をせずとも臥床できるように環境調整することが肝要です。

まず、個々人のキーポイントを見つけられるように観察します。

臨床上、最も多いのは、

骨盤の傾きや肩甲帯の不安定さを見落とされているケースです。

そこを対応するだけで身体柔軟性が発揮されるようになります。

また、下肢の伸展パターンに対しては

骨盤後傾と股関節の屈曲位を引き出すような設定をすると

伸展パターンの抑制が可能となることも多々ありますし

側臥位設定することで伸展パターンの抑制が可能となることもあります。

どうしたら良いか、途方に暮れてしまう、という人は

まず、全身のアライメントを観察してください。

ベッドの足元側から観察し、

次にベッドの右側から、左側からも観察してください。

観察が難しければ、許可を得た上で臥床時の姿勢を写真に撮り、

各関節がどうなっているのか、一つひとつ確認してください。

全身の一つひとつの関節の状態がどうなっているのかがわかり

筋緊張も把握できれば

どうしてそうなっているのかが自然と一本道のように浮かび上がってきます。

この繰り返しでアライメントを即座に観察することができるようになります。

どうポジショニングしたら良いかわからない

と言う人に限ってこの過程をすっ飛ばしていますが

「自分がわからない」という事実にきちんと向き合って

どうしたら自分自身でわかるようになるのかを考え対処しない限り

永遠にわからないままです。

だから、安易にハウツーに頼るしかなくなってしまうのです。

その方にとって、ハウツーが適切だったかどうかの確認もできなくなってしまうのです。

次に設定の基本を記載します。

側臥位の基本

1)肩甲帯と骨盤帯をクッションできちんとサポートする

2)下側の上下肢はきちんと引き出す

3)頭部のアライメントが適正に保持できているか、枕の高さを確認する

仰臥位の基本

1)骨盤の傾きの確認と対応

2)肩甲帯の安定性の確認と対応

3)股関節は過剰に(安静時の最大可動域以上に)外転・伸展させない

4)膝関節は過剰に(安静時の最大可動域以上に)伸展させない

5)下肢の重さを面できちんと支える

6)上記1)から5)が担保できていれば基本的には

足部は挙上位設定(褥瘡予防のための設定)しなくても大丈夫です。

そのかわり、足底全体がベッドに接地するように設定します。

変形拘縮があるけれど褥瘡ができていない方に対して

褥瘡予防という名のもとに

変形拘縮を増悪させるようなポジショニングをしていると

本当に褥瘡が発生してしまいます。

そこだけを切り取って「やっぱり褥瘡予防が必要」と判断するのは本末転倒です。

変形拘縮のある方に対しては

筋緊張緩和を目的としたポジショニングをすべきです。

問われるべきは、その適切さなのです。

適切にポジショニングできれば、結果として褥瘡も発生しにくくなります。

問題は筋緊張を緩和させるようなポジショニングを

適切に設定できる人が少ないことなのです。

そして、最も重要なのに、多くの人がしていないことは

ポジショニング設定後の確認です。

ポジショニングを設定したら

肘や膝を動かして、筋緊張が緩和していることを必ず確認してください。

適切に設定できていれば

設定直後から筋緊張は緩和しますから、その変化を実感できるはずです。

ガチガチだった膝を他動的に抵抗感なく左右に動かせるようになったり

体幹にピッタリくっついて動かせなかった腕を抵抗感なく体幹から離して動かせるようになります。

設定後に筋緊張の緩和がみられない、抵抗感を感じる場合は

設定が不適切であることの証左ですから

もう一度、全身のアライメントを確認し、設定し損ねている部分を見つけます。

設定を忘れているのか、過剰なのか、不十分なのか

見つけた部分を修正して、再設定すれば良いだけです。

臥床時に筋緊張緩和の変化を確認できれば

離床介助時の抵抗感の減少や車椅子座位時の姿勢の変化が目で見てはっきりとわかるようになります。

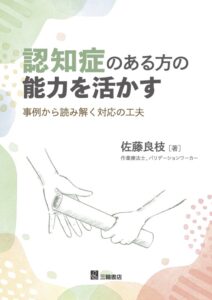

車椅子上で体幹が前傾して背もたれに寄りかかることができなかった方が

背もたれに身体をストンと預けて座れるようになります。

そうなればカットアウトテーブルも不要になります。

本来の上肢機能を発揮できるようになるので

適切なスプーンの選択・提供(ここがまた問題ですが)によって、

スムーズに食事を自力摂取できるようになってきます。

車椅子座位姿勢の問題は、座位だけで対処を考えるのではなくて

車椅子座位姿勢には、その方の困難も能力も反映されているので

本来の能力発揮を阻んでいる環境を変更することによって

本来の能力を発揮した状態で過ごせるようになる。

その環境調整の手段の一つが臥位でのポジショニングであり

臥位で能力が発揮できるようになった結果の現れが

車椅子座位姿勢の変化ということになります。

2026年4月刊行予定

2026年4月刊行予定

最近のコメント