かきこみ食べをしている方に対して

きちんと観察をせずに

食器に小分けにして

小さなスプーンや箸を提供する。。。というのも現場あるあるです。

その結果がどうかというと

確かに1口量は少なくなったかもしれませんが

「かきこんで食べる」というパターンは変わらず

むしろ人によっては、1口量が少ないために

かえって「かきこみ食べ」というパターンが増悪してしまうことも多々あります。

この時にどう考えるか、ということが最も重要です。

良かれと言われている方法で対応して

その結果、逆効果となってしまったら

本来は、対応の見直しをすべきなのに

方法の再検討や見直しをどのように考えて良いのか

わからないために行うことができず

モヤモヤした気持ちを抱えながらも問題をスルーしてしまう。。。

そんな人もいるのではないでしょうか。

実は、「かきこんで食べる」という見た目のパターンには

もともと早食いだった方の食行動習慣が反映されているケースもあれば

上肢操作能力が低下していて食塊をすくいあげることが困難なために

すくわずに食べられるように「かきこむ」代償が反映されているケースもあるし

上唇でうまく取り込めないために代償としてかきこむことで食塊を取り込むケースもあります。

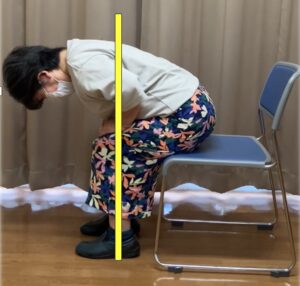

食塊をすくいあげることが困難なためにかきこみ食べをしていた方には、

冒頭の写真のような食器を提供しました。

すくいやすい自助食器を提供しますが

それだけでは自助食器ごと持ち上げてかきこみ食べをしてしまいますので

トレーの大きさほどの菓子箱に穴を開け、

自助食器がすっぽりと収まるようにして提供します。

そうすると見た目から

「持ち上げられない」「持ち上げるものではない」ということが認識できます。

作り方は 「かきこまずにすくって食べるトレー」 をご参照ください。

また、食行動習慣として、早食いの方には

こちらの写真のような、大きめのプレート式の食器に変更することで

「持ち上げるものではない」ことが認識でき

「スプーン操作だけで食べる」体験を提供することができて

やや早めの食べ方ではありますが、かきこんで食べるという行動は変容されました。

上唇でうまく取り込めないために代償としてかきこみ食べをしている方には

全介助で取り込みの練習をすることから始めました。

いずれも

認知症のある方の「かきこんで食べる」という行動をよく観察し

「かきこみ食べ=悪い→修正する」という考え方ではなく

「書き込み食べ」に反映されている困難と埋もれている能力を見出し

能力に働きかける環境を提供するという実践例です。

かきこみ食べをする人→小分けにして提供、小さなスプーンを提供

というパターン化した対応だと本質を見誤る恐れが非常に高く

また、そのことに気がつけないために

結果として対象者の方の食べ方はいつまでたっても改善されないどころか

かえって食べ方を増悪させたり

潜在していた別の問題を引き起こしてしまうということも起こってきます。

そして、また、そのことに気がつけないでいるので

問題が起きているのに問題を認識できず

いよいよ大きな問題となって、ようやく認識できた時には対応困難

ということも起こりえます。

パターン化した対応は、個別性の尊重とは真逆の臨床態度です。

私たちは、もう一段ステップアップして、次の段階へ進むべき時期に来ているのだと思います。

2026年4月刊行予定

2026年4月刊行予定

最近のコメント